2025年4月の日記

-

月末

2025年4月30日(水)

今日は月末。活動報告5月号の編集をすっかり忘れていました。GWがあるので、印刷所との関係もあるから、どうなるのでしょう。2-3面の素材は用意しました。これから、紙面割り付けに入ります。

1面は、メーデーの記事を入れる予定なので、明日待ち。明日中に仕上げて出稿します。

-

御春山

2025年4月29日(火)

今日もサイクリング、山コース。走行11.1km、平均移動速度7.9km/h。やっぱり坂道があると速度が落ちます。それでも最高速度は、47.0km/h。後援会ニュースを配り、しんぶん赤旗の集金です。といっても、途中で花の写真を撮ったりしているから、当然速度は落ちます。写真のバックは、大野貯水池傍の御春山(おはんなやま)。特定外来生物のオオキンケイギクを見つけたので、抜きました。もう開花直前の個体もありました。

-

アンプ交換

2025年4月28日(月)

この頃調子が悪かったアンプ-スピーカーセット、アンプの交換をしました。12V車載用アンプ16,200円でした。蓄電池を電源に使っているので、乾電池よりもコスパがいいです。蓄電池が重いので、キャリーに取り付けています。アンプも今まではフリーだったのですが、金具で箱に固定しました。

スピーカーとはギボシ端子で接続するので、はんだごても使用。電源も端子をカバー付きワニ口クリップに変えました。昔は八王子に電材の小売店があったのですが、電材をそろえるのに苦労しました。秋葉原まで行けばありますが、なかなか行けません。秋葉原も電気街という印象からだんだんと離れて行っています。

アンプはインターネットで注文しましたが、在庫がなく、代替品を紹介していただきました。親切な販売店でした。

あとは、街頭宣伝に行かなくては。

-

花と露頭を探して

2025年4月27日(日)

サイクリングコースへ、上野原民報(3月議会報告)と後援会ニュースを配りに行ってきました。10kmくらいありましたが、自転車を押して歩くことが多く、平均移動速度6.3km/hと超低速。ある集落で、道路の草刈りをしていたので、そこは邪魔にならないように、ほぼ歩き。それでも最高速度は31.0km/h出ていました。

写真は、桂川の流れ。フジの花が満開です。花と露頭を探して、のんびりと走りました。

-

ジオツアー

2025年4月26日(土)

今日は、第5回上野原ジオツアーに参加してきました。松留付近の観察でしたが、悉聖寺観音堂の奥にある杵岩(きんき岩)に行きました。杵岩は、丹沢山体に属する凝灰岩ですが、その下には、島田泥岩層があり、不整合になっています。数メートルの破砕帯があり、断層地形です。

上野原にはまだまだ知られていないところがたくさんあります。

前回のツアーで、セイヨウタンポポは強いから繁茂しているとの説明があったのですが、カントウタンポポが生えづらいところでも、種をたくさん作ることによって、セイヨウタンポポは生きながらえているとの話をさせてもらいました。関東地方は、セイヨウタンポポにとって、生きやすい場所ではありません。冬に発芽してしまえば、寒さと乾燥にさらされてしまいます。

-

新聞折込

2025年4月25日(金)

上野原民報(3月議会報告)を新聞店に持ち込みました。快く受け入れていただいています。それにしても、新聞購読者数の落ち込みは激しいものです。宣伝も多様にしていかなくてはなりません。

ホームページのアクセス数の統計を取り始めていますが、3月は、5067,4月は、昨日までで4250です。1日平均にすれば、3月は163,4月は177です。数を励みに発信していきます。

新聞店で明日のジオツアーのチラシを見つけました。1枚もらってきました。

-

上野原通信20年

2025年4月24日(木)

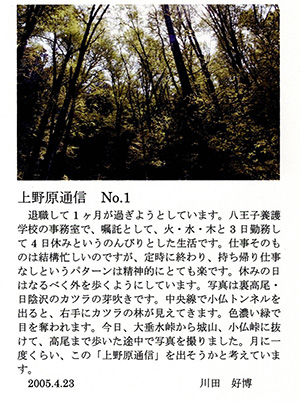

上野原通信No.1を発行したのは、2005年4月23日。ちょうど20年を迎えました。

教員を退職を期に少し時間的な余裕ができたので、月に1回ぐらい、気の向くままに文を書き連ねようとはじめました。教員を退職して、八王子養護学校の学校事務の嘱託は、週3日の勤務となりました。大方は植物の話題と写真を載せてきました。昨日ちょうど20年目に発行したものが、294号となりました。

No.1の発行日が4月23日だったのを、今日見てから気づきました。奇遇です。思えば遠くに来たもんだ。

-

地方公営企業会計

2025年4月23日(水)

昨日開かれた議員全員協議会の後で、地方公営企業会計についての研修が行われました。昨年度から下水道事業と簡易水道事業が地方公営企業会計に移行し、予算・決算のやり方が変わりました。現金主義から発生主義に変わり、複式簿記が採用されています。講師は、業務委託をしている税理士法人の税理士の方が行いました。前半は、公営企業会計の基本的な説明が行われました。後半は、水道事業や下水道事業のあり方について説明がありました。

地方公営企業法の規定を示しました。

第二十一条 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。

2 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。

つまり

「過大な利益を追求せず、原則として給水又は汚水処理に必要な原価を使用者が負担すべき」

最終的には

「経費回収率が100%程度になるように水道料金や下水道使用料を設定することが望ましい」 という説明でした。極端な「受益者負担論」を展開していたので、意見を述べました。 上野原市の水道料金は高いので有名です。これは、山梨県の水道計画が過大な給水人口を見込んだもので、ダム建設費が膨らんでいます。政治的な責任が存在して給水原価が高くなっているのに、すべて使用者に価格転嫁をするのは、いかがなものでしょうか。

地方公営企業法は、第3条で「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」とあり、本来の目的が『公共の福祉の増進』にあるので、このことを無視した議論はありえません。

-

在職10年

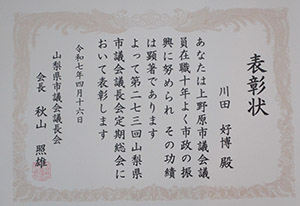

2025年4月22日(火)

今日開かれた議員全員協議会の席で、県市議会議長会から在職10年の表彰状をいただきました。

市民の付託に応えて、暮らしを守るために微力を尽くして来たと思います。まだまだ、たくさんの課題を抱えています。国民の抱えている困難に向き合っていない自公政権の中で、地方自治の抱えている制約がありながらも、何ができるのかを考える日々が続いています。日本社会の進展の制約となっている大企業優先、アメリカいいなりの政治の転換を求めて、これからも力を尽くしていきたいと思います。

-

タンポポの話

2025年4月21日(月)

ある観察会で、カントウタンポポとセイヨウタンポポの違いについて説明があり、セイヨウタンポポが強いからカントウタンポポを駆逐したとしていました。

カントウタンポポとセイヨウタンポポはすぐに見分けがつきます。タンポポは小花の集まりです。小花全体を包む緑色の部分を総苞と呼んで、内側と外側に分かれています。その総苞外片が反曲していれば、セイヨウタンポポ(写真)です。

セイヨウタンポポは、単為生殖で休眠しないという特徴を持っています。単為生殖は、受粉をしないで種子が出来ます。だから、強いという認識を持ったのでしょう。しかし、それらの性質は、強いわけではありません。単為生殖は、遺伝的に単一でクローンです。環境の変化についていけない場合が多数です。セイヨウタンポポは、単為生殖にもかかわらず、花粉を作ります。カントウタンポポの雌しべに花粉を付けて、雑種を作り出しています。セイヨウタンポポとみられるもののうち、75%は雑種だという報告もあります。

休眠しないことも、日本では不利なことです。太平洋側の冬は、乾燥と冷気にさらされます。この時期には休眠したほうが有利なのです。

カントウタンポポは、土地の撹乱に弱いのです。ところが、セイヨウタンポポは、そんな土地でも、多量に種を作ることによって、必死に生き延びているのです。 生態系では、単純に「強い」「弱い」とすることはできません。

-

自治会総会

2025年4月20日(日)

団地自治会の第33回定期総会が開かれました。1300世帯を超える大きな自治会です。街路樹や歩道整備などの要求や団地内のマナー遵守などさまざまな課題を抱えています。役員は2年任期で、今年は改選期でした。

高齢者の比率も高くなっていて、ブロック委員の選出も大変になってきています。役員の女性比率は、21.2%、ブロック委員の女性比率は、36.8%と、以前と比べて高くなってきているのではないかと思っています。

総会が終わってから、団地内で行われているスマイル・フェスタの会場を巡ってきました。

-

街頭宣伝

2025年4月19日(土)

昨日は、日本共産党南関東ブロックの一斉宣伝の日。「物価高騰から暮らしを守る緊急提案」を中心にお話をさせていただきました。上野原駅南口、鶴島、田野入、桜井、神野、中野、寺下と秋山地区方面を回りました。予定していたところが、車の駐車スペースがなくなっている場所がありました。

消費税減税が一番の物価高騰対策です。財源は、大企業と富裕層から。企業献金に頼っている政党には言えないことです。

また、途中からアンプの調子が悪く、音が割れてしまいました。帰ってから点検したら、また、バッテリーの電圧低下。充電すると回復しました。

-

補聴器調整

2025年4月18日(金)

昨日は議会だよりの2校でした。いくつかの修正をして、印刷所に戻し。今日、修正の確認をして校了となりました。

今回は原稿の集まりもよく、割合スムーズに編集作業が終わりました。私の議会だより編集常任委員会の任期も1年限りなので、なるべく作業の引き継ぎをしていきたいと思っています。

終わってから、補聴器の調整に行ってきました。右耳の聴力が落ちていたので、それに合わせての調整です。パソコン上での作業でした。周波数別の聴力数値を入力してから、Bluetoothで接続して設定を変えていました。私の補聴器は、スマホと連動させているので、その接続を切ってくださいと言われましたが、スマホに入れてあるアプリからは接続が切れませんでした。スマホの設定で、Bluetooth接続を切ればいいことがわかりました。店側のBluetoothとの接続に少々時間がかかりましたが、無事、設定が終了。前よりも断然聞こえが良くなりました。3ヶ月に1回くらい、調整に来てくださいと言われました。

-

五日市憲法草案

2025年4月17日(木)

1968年、五日市町深沢の深沢家土蔵で「五日市憲法草案」が発見されます。明治初期に全国で展開した自由民権運動の中で作られた私擬憲法です。1881年、五日市学芸懇談会の中で検討されたものを旧仙台藩出身の千葉卓三郎が書いたものとされています。政治的には、天皇(国帝)に強い権力を持たせた物となっていますが、国民の権利については、先進的な内容です。

五日市憲法草案のゆかりの地を案内してほしいと請われて、昨日、行ってきました。資料を収集している五日市郷土館、五日市憲法草案の碑、旧深沢家跡地を巡ってきました。

当時の五日市は、江戸時代から物資の集散地であり、一定の財力を持った家がありました。江戸という大消費地を抱えて、木材や薪炭が五日市から運ばれていきました。深沢家も筏運で財をなしたと言われています。

草案の起草者である千葉卓三郎は、当時29歳です。その教え子で卓三郎を支えた深沢権八も20歳前後です。社会の矛盾を眼の前にして、文化の息吹が満ち溢れていたのでしょう。

トランプのハチャメチャな動きに、右往左往している日本社会の混迷のときだからこそ、明哲な思想が求められているのではないでしょうか。皮相的な対応ではなく、根源的な解明こそ必要です。「日米同盟」絶対の視点では、この混迷を抜け出せません。アメリカはその建国時から侵略的で覇権主義的な立場を放棄したときはありません。「アメリカは日本を守ってくれる」という幻想をいつまで持っているのでしょうか。

赤旗読者ニュースを更新しました。「上野原の地質を考える 3」を掲載

-

「社会保障を考える」

2025年4月16日(水)

昨日は、「社会保障を考える」というテーマでつどいを開きました。人口問題・社会保障研究所が、1950年以降の社会保障給付費のデータを公表しています。グラフをよくみてみると、いくつかの屈曲点を見つけることが出来ます。その一つは1960年あたりです。そこまでは、社会保障給付費はほとんどありません。憲法で「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とされても、国家的な保障はほとんどなく、家族と企業がそれを補完していました。1960年前後に、国民皆保険、皆年金制度が始まります。

次の屈曲点は、1973年です。この年は「福祉元年」と呼ばれ、老人医療費の無料化などが始まります。ところが、オイルショックなどで、日本の経済が怪しくなり、社会保障制度も揺らぎ始めます。

-

アーカイブルーム

2025年4月15日(火)

4月から「上野原アーカイブルーム」がオープンしました。うえのはらの一万年の物語がコンパクトに纏められています。縄文遺跡もあるし、中世は、武士団の抗争の歴史もあり、江戸時代の甲州道中の要衝でもありました。人々の暮らしを振り返る展示となっています。

国立博物館所蔵の甲州道中分間延絵図(重要文化財)の複写が展示されていました。

開館時間:午前9時~午後5時

月曜日(祝日の場合は翌平日)休館 その他休館日あり

-

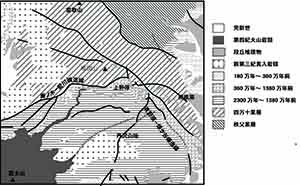

上野原市の地質構造

2025年4月14日(月)

高尾の多摩森林科学園で、森林ガイドをしていたとき、その近辺が4つの地質・地形的に異なる場所だから、植生も多様になると説明してきました。西側に関東山地が控え、主に南側は多摩丘陵があり、北東部には武蔵野台地が迫り、その間を浅川の沖積地が埋めていると説明してきました。

上野原市は、山に囲まれていますが、北側は関東山地、南側は丹沢山地です。この2つの山地はでき方が大きく違います。関東山地は大陸プレートの端に海洋プレートの表面が剥ぎ取られ押し付けられた付加体という地層群です。丹沢山地は、フィリピン海プレート上に出来た海底火山や火山島が運ばれ、日本列島弧にぶつかったものです。その間を桂川や鶴川などが運んできた礫が積み重なった堆積岩があって、それを開析した河岸段丘があったり、なかなか興味深いところです。でも、そんなことを知らない人が多くいます。

-

「日本型福祉社会」

2025年4月13日(日)

15日に「社会保障を考える」と題したつどいを開きますが、今一度勉強し直して、古い明治的な思想が強固に残っていることに驚愕しています。その上に新自由主義的な家族観が覆いかぶさり、絡め取られているような気がしています。

戦前も、1874年(明治7年)の恤救規則をはじめ、工場法、健康保険法、救護法など社会保障的な法制はありましたが、それらは、治安対策、健兵健民政策に基づくものでした。戦後、GHQから「社会救済に関する覚書」が出され、生活保護法が制定されていきます。しかし、戦後しばらくは、残滓的福祉国家と言われる、「福祉は基本的に家族・市場が私的に提供するものであり,やむを得ない場合に限り,公的福祉が提供されるべきとされる。にとどまっていました。

本格的な社会保障政策が展開されるのは、高度経済成長期に入った1961年の国民皆保険、国民皆年金の制度が導入されてからです。1973年は「福祉元年」と呼ばれていますが、老人医療費(患者自己負担)が無料化、健保の家族給付率が7割に引き上げ、高額療養費制度も創設、厚生年金は「5万円年金」(現役賃金の6割) 物価スライド・賃金スライドが導入が始まります。ところが、その直後にオイルショックなど世界経済が同時不況に陥り、自民党が社会保障削減に舵を切ります。その当時に出されたのが、「日本型福祉社会論」です。何のことはない、戦後直後の残滓的福祉に戻すことです。1979年に出された新社会経済7か年計画で、「個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等の連帯を基礎としつつ、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障するという自由経済社会のもつ創造的活力を原動力とした我が国独自の道を選択創出する、いわば日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指すものでなければならない。」とされ、1980年の民法改正、1985年の基礎年金制度の導入による3号被保険者の出現、1987年の配偶者特別控除など、妻を家庭に縛り付け、家事、育児に専念させる法整備が進みました。

ところが、さまざまな要因で家庭・企業が福祉の重要部分を担うことが困難になってきました。3世代世帯の急激な減少、終身雇用制の崩壊、労働者の賃金抑制など社会状況が大きく変化しています。それなのに、「自助」「共助」「公助」などとことさらに分離して、「公助」の役割を薄めるようなことが振りまかれています。人々が文化的な生活ができるようにする責任は、国にあります。

-

社会保障給付費

2025年4月12日(土)

1973年は「福祉元年」と呼ばれています。老人医療費(患者自己負担)が無料化、健保の家族給付率が7割に引き上げ(それまでは5割)、高額療養費制度も創設、厚生年金は「5万円年金」(現役賃金の6割) 物価スライド・賃金スライドが導入など、現在の社会保障制度大枠がきまりました。社会保障費の給付額は年々増えていきました。1973年の秋にはオイルショックが起こり、それまでの高度成長の時代は終焉しました。しかし、それでも国民総生産が伸びているので、社会保障費の総額は国民総生産のほぼ10%の範囲に収まっていました。ところが、1990年代になると怪しくなっていきました。1889年の消費税の導入と軌を一にしています。大企業の要求を飲んで、法人税減税、労働市場の流動化(賃金抑制)などを行ってきた結果、国内市場が狭小になり、消費不況となりました。失われた30年の始まりです。度重なる消費税の増税、社会保障の削減が、ますます消費意欲を減退させ、非正規雇用の増大が悪循環を加速させてきました。自民党の大企業優先の政策が、現在の日本の閉塞感を作っています。その自民党を支えてきたのが、企業団体献金でした。企業団体献金の透明化などと呑気なことを言っている政党には、この日本の現状を打開する力はありません。

-

初校

2025年4月11日(金)

今日は議会だよりの初校でした。出稿する時、いろいろ見ていたと思うのですが、直しがたくさんありました。表紙・裏表紙はフルカラーですが、中は、二色刷りなので、色指定も行いました。残っていた写真原稿もそろい、印刷所に戻しました。と言っても、戻しの作業は事務局にお願いしました。

帰りは総合福祉センターふじみに寄り、ちょうど来ていた循環バスに乗り、JRに乗り継いで、スムーズに帰宅することができました。

-

山梨市へ応援

2025年4月10日(木)

今日は、4月20日に告示される山梨市市議選の立候補予定者であるぬかのぶ平さんの応援に行って来ました。

ぬかのぶさんは、前回の市議選で無投票当選をしました。以降、4年間、政治が変われば、くらしも変わると、毎議会で質問し、市民のみなさんに報告してきました。高校3年生までの医療費無料化が実現し、保育所のおむつの持ち帰りも止めさせました。県下最初に高齢者の補聴器購入助成にも力を尽くしました。

地元の共産党の支部が取り組んだ市民アンケートでは、7割以上の方が「生活が苦しい」と訴えています。ぬかのぶさんは、市民のくらしを守るために、期間限定ではなく学校給食費の無料化を実現すること、農家や中小零細業者の支援に取り組むことなどを訴えています。これらの政策を実現させるためには、お金が必要ですが、山梨市ではこの4年間で34億円も増やした92億円の積立金があります。この一部を使えば、十分実現できます。

現在の物価高騰の底には、アメリカと大企業の要求で政府が実施してきた、超低金利政策があります。日本の低金利が資金をアメリカに流し込み、大企業が借金をしやすくなり、国民の負担で、アメリカと大企業寄りの政策が実行されてきました。何をいまさら、アメリカの利益が損なわれたか、というトランプ大統領の関税政策は破綻しています。アメリカ主導の貿易政策ではなく、諸国にとって公平である新しい貿易ルールの構築こそ求められています。

アメリカにも、中国にも、ロシアにも、どんな大国にもきちんとものが言える日本共産党こそ、新たな国際的な公正なルールの提案ができます。

高物価対策について、国の政治でも、市政でも、日本共産党の役割は重大です。

市政も毎回議会で質問し、市民のくらしを守るために奮闘してきたぬかのぶ平さんに大きなご支援をお願いします。

と、こんな演説をしてきました。

実は、午後から天候が不安定になるので、午前中から山梨市に行っていたのですが、いざ演説を始めようとしたら、機材トラブル。一旦自宅に戻り、機材を変えて再び山梨市に行きました。9か所まで、宣伝をしたときに、雨脚が強まり、そこで終了にしました。

帰る途中笹子トンネル内で、My Carが走行距離、10万キロを突破しました。4年半で走りました。運転手は私ではありませんが。多分月末からのゴールデンウイークで10万キロになるのではないかと予想していましたが、昨日は340km走り、今日の山梨市の2往復で、予想よりも早く突破してしまいました。

帰ってから、バッテリーの電圧が6.1Vまで低下していました。多分トラブルの原因だと思います。ただいま充電中。

-

生活相談

2025年4月9日(水)

この頃、何件もの生活相談がありました。行政側とのボタンの掛け違いは、丁寧に対応すれば、何とかなります。法の解釈に違いがあると、それなりの準備が必要です。弁護士の手を借りることもあります。古い時代の金銭関係のトラブルは、消滅時効の関係もあり、説明して納得してもらうこともあります。

でも、はじめは、よく話を聞くことから始まります。現地の確認も大切です。隣地境界について不安になっていた人もいましたが、退去してから、境界を見ると、しっかり境界鋲が打ってありました。その外に赤い杭がありましたが、別の工事のものの様でした。

赤旗読者ニュースを更新しました。「上野原の地質を考える 2」を掲載

-

入学式

2025年4月8日(火)

上野原西小の入学式にお招きをいただき、出席させていただきました。春の日差しを浴びて、ソメイヨシノも満開でした。小さな1年生が26人、少し大きめの椅子に座る姿をほほえましく見ていました。担任の呼名に、大きな声で答えていました。これから6年間、健やかに育つことを願ってやみません。

-

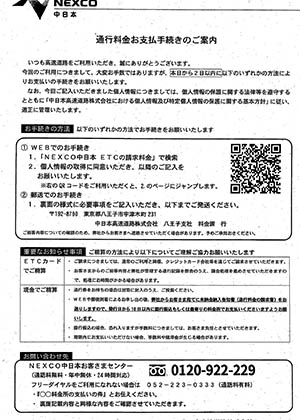

ETC不具合

2025年4月7日(月)

昨日のNEXCO中日本のETCの故障にぶつかりました。午後甲府の映画会に行く予定で準備をしていましたが、談合坂SICから入る予定でしたが、大目さくら祭りに参加してから、大月ICに回りました。勝沼ICも一宮御坂ICも出口渋滞でした。いつもは八代笛吹SICで降りるのですが、出口閉鎖。甲府南ICも車が並んでいました。最後尾は出口まで1km地点でしたが、甲府昭和ICの渋滞が判らなかったので、甲府南ICで降りました。比較的スムーズに進んで料金所で、件のチラシを受け取りました。後から、自分で払ってね。という内容です。

「2日以内に」手続きをお願い、「支払いは10日以内」にと書かれていました。さらに「期限内にお支払いいただけない場合、手数料や延滞金が生じる場合があります」とまでありました。まあ、普段用意していたチラシを印刷したものを使ったのでしょうが、自分たちの不手際で迷惑をかけているのに、と思ってしまいました。

帰りも中央道を使い、上野原ICを利用しましたが、料金所では、チラシも配っていませんでした。

本来の使用目的が達成できなかった状況なので、料金無料で通行させるくらいの判断をしてほしい。一応、往復とも支払いの手続きはしましたが。

-

さくら祭り

2025年4月6日(日)

大野貯水池の横の広場で、大目観光協会主催の第18回大目さくらまつりにお邪魔してきました。

ちょうどソメイヨシノが満開でした。地域のいろいろな行事が継承できないという話を聞きますが、大目地区では、さくら祭りのほかにも、植樹や登山道の整備など力を尽くしています。ピンク色は、大目さくら祭りのそろいの法被です。

-

五日市憲法

2025年4月5日(土)

必要な書籍を購入するために立川まで行ってきました。行きも中央道の下りが混んでいたことは分かっていましたが、帰りに中央道の渋滞情報を見ると、八王子JCTと相模湖IC間、通行止めの表示になっていました。観光バスの追突事故で多数のけが人が出たようでした。

仕方なく、甲武トンネル経由で帰ることにしましたが、五日市を通るので、五日市郷土館、五日市憲法草案碑、旧深澤家宅跡地に寄ってきました。明治初期、全国各地で自由民権運動が起こります。五日市でも、千葉卓三郎を中心に私擬版憲法の草案が創られます。政治機構については不十分なところがありながらも、自由権や基本的人権についても触れられている画期的なものでした。

こうした大衆運動の高揚も、集会条例、新聞紙法、治安維持法などの弾圧法制によって窒息させられました。その間に誕生した日本共産党も弾圧下で非合法とならざるを得ませんでした。

現在の日本の不幸は、政治の主流になっているのが、戦前の弾圧側に立っていた人たちやそれに追随した人たちの後継者だということです。国民を弾圧したことと侵略戦争に突き進んだことは、表裏一体のことでした。戦前の侵略戦争を批判すると「自虐史観」と攻撃する人たちは、国民の基本的人権に対しても希薄な感覚しか持っていません。

新しい国民の暮らしと権利を守る運動の展開を待ち望んでいます。

-

奨励賞

2025年4月4日(金)

今日は議会だより編集常任委員会の第2回編集会議。それぞれの担当が書いた原稿をソフトに落とし入れ、文章等の確認を行いました。いろいろあります。原稿そのものが、全部他人のものに入れ替わっていたり、議会事務局に届いたメールを議会図書室のPC(議会だより編集用)に移すと、ワードの文書が消えていたり、数字を縦並びにすると、妙に字間が空いたり等々。編集会議は2時間ほどで終わりました。

その後、怪奇現象の原因を特定し、出稿用原稿を作り上げるのに、少々手間取りましたが、無事仕上げました。事務局担当者の昼休み時間を潰してしまい、申し訳ありません。働き方改革に取り組まなければ。

昨年度の県広報コンクールの議会部門で、議会だよりNo.76(昨年2月1日発行)が奨励賞をいただきました。

-

市庁舎改修工事

2025年4月3日(木)

上野原市庁舎は現在改修中です。建てられてから20年が経過し、外壁塗装と防水改修工事が行われます。足場が組まれ、中庭には重機が置かれています。

昨日は、議会だより編集常任委員会が明日開かれるので、送られてきた原稿をソフトに落とし込みました。1年ぶりの作業です。3人の委員と事務局で作業を行ったので、結構スムーズに進みました。まあ、送られてきた原稿のタイプが様々だったので、その修正には、手がかかりましたが、想定内でした。

-

意識の変革

2025年4月2日(水)

昨日は上野原市男女共同参画推進委員会の会議がありました。第3次上野原市男女共同参画プランが策定されてからの初めての会議でした。プラン策定のために市民アンケートが実施されましたが、その中の自由記述を含めた「調査結果報告書」が提示されました。

「思っていること。山梨県は特に男女差別が強い。いまだに長男が親の面倒を見るべきという考えがある。近くに住む娘は、夫に気を使って親の面倒をみない等。都会人からすると変な男女差別感が強い。山梨県は住みにくい、考えが閉鎖的。」

「上野原市は、戦前のいわゆる昭和前の時代がそのまま続いているのが現状です。」

などの意見がありました。

委員会でも、こうした意識を変革するにはどうしたら良いのかという議論が進んでいます。そうした意識のもとにある、男女の賃金格差、雇用格差、教育格差などの解消とともに、社会の変革が求められている時代だと思っています。

-

暴力事件

2025年4月1日(火)

東部地域広域水道企業団から連絡がありました。幹部職員が職場で暴力事件を起こしたということでした。新聞報道もされるということでした。 どんな事情があったか詳細は分かりませんが、あってはならないことです。多分、議会対応もしなくてはならないと思います。