2025年2月の日記

-

委員会審査

2025年2月28日(金)

上野原市議会第1回定例会。今日は委員会の日です。9時から総務産業常任委員会、11時から文教厚生常任委員会が開かれました。この10年間、自分の所属していない常任委員会は、ほとんど傍聴してきました。10年前、初めて他の常任委員会を傍聴した時、「委員長の許可を取れ」と言われました。「虎つば」ならば、「はて?」と呟くところです。上野原市議会委員会条例では、「第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。」と書かれているので、当然、許可なく傍聴できると思っていたのですが、「いや、許可が必要」と強弁されて、討論採決時は、委員会の同意が必要とするまで押し込みました。それでも、納得できないと、ずっと、議員は傍聴に許可はいらないと主張し続けてきました。当たり前でしょう。議員は、最終的に本会議で、その議案の賛否の判断をしなければなりません。どんな審査が行われたかを知らなければ、正確な判断はできません。もちろん、委員長報告はされますが、それだけでは、議員の職責を果たすのは不十分です。今は、議員は許可なく委員会を傍聴できることになりました。ここまで来るまで8年余の時間がかかりました。条例の一文を解釈して、どうしたら、議員の傍聴に許可が必要なのか、今持って分かりませんが。

総務産業常任委員会で、「上野原市上野原中部地区防災支援センター条例の一部を改正する条例について」が審査されました。集会室を借りることができますが、その使用料の値下げが提案されています。値下げの根拠は、文化ホールや総合福祉センターふじみの会議室の面積単価を参照したという答弁がありました。集会室3の使用料は、午後の使用で、1400円から400円と大幅な値下げになっています。使用している団体から、「高い」という声に応えた値下げだそうです。

災害時などで、地区の防災会がセンターとして利用する場合、使用許可を得ていた団体をどうするかという質問をした議員がいました。同条例で「第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して利用を拒み、又は許可を取り消すことができる。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。」とあるので、何の問題もありません。(使用料の返還をどうするか、はありますが)

-

生活苦の叫び

2025年2月27日(木)

2025年要求アンケートの回答に「物価が高くなり、身を削る節約をしている。お風呂は3日に1回入るようにしている。朝、昼、夕を食べないで、1日1食を心がけている。」という記述がありました。ほんとに切ない。

生活相談も、いろいろと舞い込んできます。「遠い親戚の高齢者が身よりもなく、孤立している。月に何度か手伝いに行っているが、地域社会になじまない、どうすればいいのでしょうか」「妻との関係がうまくいっていない」「障害者の子どもの今後の生活をどうすればいいか」など、多様な生活の現実があります。

相談者の中には、「議員の親戚がいるが、頼りないと思ったので、来ました」という方も。

予算特別委員会の課別説明資料を読込中。3月3日分まで来ました。いくつかの課にまたがる問題は、どこで質問すればいいのか? 総括質疑をなくすことに賛成した議員の責任を問いたい。議会改革を言いながら、行政をチェックする機能を弱めることに手を貸したことに問題を感じないのだろうかと思ってしまします。

-

議会初日

2025年2月26日(水)

3月議会初日。議会内の役職が変わりました。引き続き、文教厚生常任委員会に所属。議会だより編集常任委員会に復帰、副委員長。議会運営委員会委員。

20日間の会期が始まりました。一般質問の通告も行いました。順番を決めるためのくじは、10番。多分2日目。3月13日になりそうです。明日の正午に順番が決まります。

当面は、新年度当初予算に審査に取り組みます。タブレット端末に課別説明資料がアップされました。ダウンロードが出来たので、自宅のPCに移しました。これで、少しは能率が上ると思います。

-

アオサギ

2025年2月25日(火)

市内野田尻を通っていた時、西光寺の境内でアオサギを発見。悠々と止まっていました。西光寺は、臨済宗建長寺派の寺院。創建は824年、平安時代。山梨県郡内地域の最古の寺と言われています。創建時は真言宗でしたが、1309年に臨済宗に転宗しています。甲州街道野田尻宿の高台に建てられています。野田尻といってわからなくても、中央道談合坂下りSAのすぐ近くです。

明日から、3月市議会が始まります。予算特別委員会の最終日の総括質疑がなくなって困っています。予算特別委員会は、3月3日、5日、7日と3日間にわたって行われます。今までは、最終日の午後に総括質疑が行われていました。ところが、ある議員からなくすことが提起され、議員全員協議会で多数の賛成で廃止となってしまいました。予算全体は財政経営課が所管しますが、同課の審査は、初日に行われます。ということは、予算全体に関する質問は、初日にしなければなりません。そのためには、3月2日までにその内容を掴まなくてはなりません。今までだったら、最終日前日までに確認すればよかったのです。まあ、総括質疑を行わない多数の議員には関係ないことですが。

-

積雪

2025年2月24日(月)

昨夜8時頃から雪が降りはじめ、少し積もりました。幸い路面には積雪はなく、除雪も必要がありません。空には雲一つなく、心地よい朝です。日本海側の豪雪を思おうと申し訳ないです。

自然の厳しさもある日本ですが、さまざまな景色を見ることができる太平洋の西端にある島弧の奇跡に感謝すべきなのでしょうか。それに反して政治の醜悪さをなんとかしたいと思う気持ちが強くなります。

-

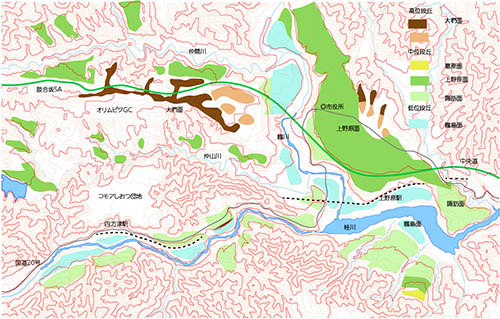

段丘地形

2025年2月23日(日)

上野原は河岸段丘の町と言われていますが、その詳細について余り知られていません。段丘地形のおおよそのところを地図に落としてみました(暫定的に)。上野原面と呼ばれている地下には、上野原礫層と呼ばれる地層があります。旧町の地域は、鶴川による河成段丘です。近年の造成によって地形の変形が随所で見られて、最新の地形図からはずれているので、判断が難しくなっています。

堆積と欠刻が繰り返して起きているので、どのような経過を辿って現在の地形になっているのか、謎解きのようです。ぜひとも、地下の地層の柱状図があると正確な判断ができるのですが、上野原市内のきれいな柱状図がなかなか見つかりません。火山灰の堆積物で、正確な編年がわかります。

ジオパーク構想が進行中ですが、それを契機に、私たちの地下に眠る自然の歴史の詳細が知られるようになることを願っています。

-

露頭

2025年2月22日(土)

上野原市観光協会主催の「八ツ沢ジオサイトツアー」に参加してきました。上野原市はかつて河岸段丘で名をはせましたが、地学的には、大変面白いものです。今回は、鶴川下流の砂泥互層、仲山川沿いの礫岩の露頭を案内していただきました。

上野原は、関東山地と丹沢山塊がぶつかった現場です。私たちの住んでいる場所が、どのようにしてできてきたのかを知ることは、自然を身近なこととして認識するためにも重要なことと思っています。

-

まだ知らない

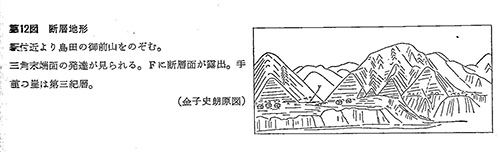

2025年2月21日(金)

一昨日の議員全員協議会で、産業振興課から「やまなし上野原ジオパーク構想について」の報告がありました。その昔、上野原の河岸段丘が教科書に載ったことがあります。非常に有名な地形です。でも、そのことが市民の間にも、ということは市外の人にも案外知られていません。上野原市観光協会を事務局にして、「ジオパーク」の申請をしていこうという構想が報告されました。

「上野原町誌」(上)の97ページに、断層地形のスケッチが載っています。「(金子史郎原図)」とあります。地学者です。私が立川高校の高校生だった時、金子史郎先生は、定時制に勤められていました。時々、図書館に来られていたので、面識がありました。「史郎さん」と呼ばれていました。「上野原町誌」でそのお名前に接した時に懐かしく思い出したものです。

「ジオパーク」構想の話を聞いて、上野原の地形について、復習をしようと思い、検索をかけたら、「丹沢山地北縁の地質構造」(地質学論集 第13号:本間岳史)を発見しました。その引用文献のトップに、「赤松陽、丹沢山東北部、藤野町付近の地質」が挙げられていました。残念ながら、原論文は見つけられませんでしたが、赤松陽先生も、都立高校に勤務され、親しい知り合いでした。 上野原市には、「まだ知らない」が多くあります。

-

物価高騰対策

2025年2月20日(木)

昨日は、3月議会開会1週間前の議員全員協議会が開かれました。市長から47案件の議案が提案される予定です。一般会計の当初予算に、国からの物価高騰対応地方創生臨時交付金に係る事業も計上されています。交付金限度額は、66,855千円ですが、事業の一覧は次のとおりです。

赤旗読者ニュースを更新しました。

介護保険事業者支援 8,500千円

障害福祉サービス事業者支援 1,750千円

私立幼稚園・私立こども園支援 1,301千円 1施設30万円

病院等支援 4,900千円 20床以上 50万円 以下 15万円

高校生・大学生支援 22,161千円 1人あたり2万円

0-2歳児の保護者支援 4,661千円 子ども1人あたり2万円

小中学校の保護者支援 7,225千円 小学生5千円 中学生1万円

中企業等製造業事業者支援 25,500千円 従業員20人以上 50万円

計 75,888千円

交付金を超える額は、一般財源から支出されます。

-

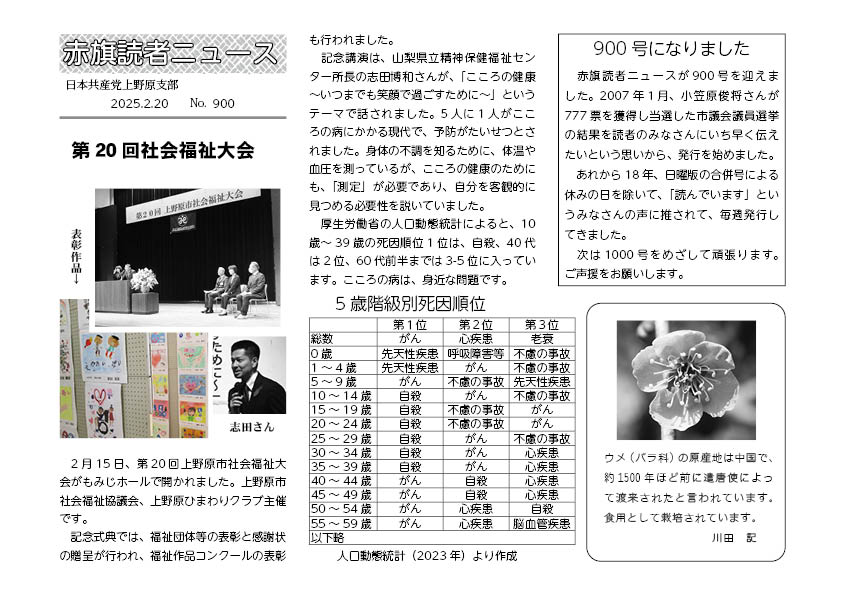

900号

2025年2月19日(水)

明日発行の「赤旗読者ニュース」が900号になります。2007年1月に第1号を発行してから18年。日曜版が合併号になった時を除いて毎週発行してきました。18年前、小笠原俊将元市議が最後の市議選で当選したことを読者のみなさんに早く伝えたいと開票の翌日印刷をしました。

支部で印刷機を持っていたからできました。中古を譲り受けたものです。地区委員会は、車で1時間もかかるので、なかなか利用できません。それからすぐに、新品の印刷機を購入し、それも去年1月に買い換えました。 まだしばらく、印刷機にがんばってもらいます。

-

学校視察

2025年2月18日(火)

昨日、2月17日、文教厚生常任委員会で「小・中学校の教職員の働き方の実態について」という内容で視察調査を行いました。

教育委員会の担当職員の同行を求め、上野原中学校、島田小学校を訪問し、視察調査を行いました。

両校とも率直な意見が聞かれました。上野原中学校については、授業の持ちコマに比較的余裕があり、授業準備にも校内の勤務時間内で行えることが多くなってきているのではないでしょうか。それでも、教材研究は勤務時間内に終わりそうはないと思います。

島田小学校は、毎日5時間の授業を持つのが当たり前の状況になっていること、休んでいる教員の代替を教務主任や教頭が担っていることなど、ギリギリの学校運営がおこなわれているのではないでしょうか。

両校とも週55時間の勤務であれば普通?としていますが、毎日3時間の残業は、好ましくありません。昼の休憩も、給食指導などで休憩とはなっていません。業務量の削減と人員の確保とともに、超過勤務については、適正な賃金の支払いが必要です。

-

無投票当選

2025年2月17日(月)

昨日、上野原市長選挙の告示がありました。現職の村上信行さんしか立候補せず、無投票当選が決まりました。市議14人中12人が支持したと山梨日日新聞が報じています。「前回市長選で村上氏を支持せず、今回は支援に回った中堅市議は『村上氏が議会との関係を重視する姿勢を見せていることが、市議から広く支持を集めることにつながった』と分析する」(同紙)だそうです。

村上市長が、「市民の声を聞く」ということでは、学校給食費の無償化を推進してきたなど、評価すべきことも多々あります。しかし、その一方で、現実の上野原市が直面する課題に応えきれているだろうか、という点では、まだまだだと感じています。人口減少に歯止めがかかっていません。

村上市長の前の時代は、高齢化が進んでいるので、仕方がないという態度でしたが、現在は、全国平均よりも激しく落ち込んでいることは認めるようになりました。そして何よりも、地方財政の厳しい現状は、認めつつ、ここ10数年は上野原市の財政は黒字基調であることをみとめて、子育て、人口減少対策などに必要は施策は、積極的に財政的な措置をしたいと答えるようになりました。

それでも、人口減少の根本的な原因である自民党政治に対して批判することに躊躇があると思っています。国や県からお金を引き出すためには、「いい顔をしなければ」というバイアスがかかっているのでしょうか。私は、これまでも暮らしやすい上野原市にするために、積極的な提案をしてきました。市政の至らない部分についても、予算、決算等の審議の時に、討論をして鋭く指摘してきました。この10年間で、90回の討論をしています。この間の全議員の討論回数は144回ですから、一人で62.5%もの討論をしています。

-

社会福祉大会

2025年2月16日(日)

昨日、第20回上野原市社会福祉大会が、上野原市社会福祉協議会、上野原ひまわりクラブ主催で開かれました。

記念式典では、福祉団体等の表彰と感謝状の贈呈が行われ、福祉作品コンクールの表彰も行われました。

記念講演は、山梨県立精神保健福祉センター所長の志田博和さんが、「こころの健康~いつまでも笑顔で過ごすために~」というテーマで話されました。5人に1人がこころの病にかかる現代で、予防がたいせつとされました。身体の不調を知るために、体温や血圧を測っているが、こころの健康のためにも、「測定」が必要であり、自分を客観的に見つめる必要性を説いていました。

厚生労働省の人口動態統計によると、10歳~39歳の死因順位1位は、自殺、40代は2位、60代前半も3-5位に入っています。こころの病は、身近な問題です。

-

人口減少の背景

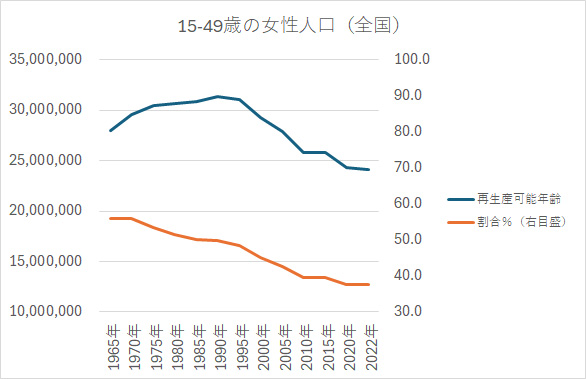

2025年2月15日(土)

3月議会の一般質問で人口減少問題を取り上げる予定です。「再生産可能人口」というのが出てきますが、15歳から49歳の女性の人口を指します。言葉としては、抵抗があります。2000年から急激に低下していますが、1975年からの出生の減少が影響しています。1973年のオイルショックが起こり、1974年は、戦後初めてマイナス成長を経験しました。1975年には、アメリカがベトナム戦争で敗戦します。世界が大きく変わろうとした時代ですが、自民党政権は、大企業への支援を強化することで、この危機を乗り越えようとしました。そして、社会保障費等を削減する目的で、「日本型福祉論」という名で、社会保障の機能を家庭に押し付ける政策を展開してきました。人口減少の背景の一つには、こうした大企業優先の政治があることは間違いありません。

-

質問の準備

2025年2月14日(金)

3月定例会は、2月26日に招集されます。現在の市長の任期が3月19日までなので、それに合わせて、会期終了が3月17日を予定しているので、例年より早く招集されます。新しい市長を選ぶ選挙は、明後日16日に告示されます。23日投開票。現在のところ現市長の村上信行さんしか立候補を表明していないので、無投票になる可能性が大です。

3月議会に向けて一般質問の準備をしていますが、資料の読み込みに四苦八苦。現在上野原市では、第3期総合計画の策定中ですが、案を見ても、なかなか市の将来像が見えてきません。そもそも、この計画、まち・ひと・しごと創生法に基づいて作られるものですが、法自体が、2014年、第2次安倍政権の時に作られ、少子高齢化に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけ、東京圏への人口の過度の集中を是正することを目的としていますが、新自由主義を標榜している自公政権には、少子化にきちんと対応できるはずはありません。少子化の最も大きな要因は、新自由主義の労働政策にあります。非正規雇用が拡大し、大企業の内部留保が増大した結果、若者の貧困化が進みました。

-

ペーパーレス

2025年2月13日(木)

昨日、議会改革特別委員会の第1分科会の打ち合わせがありました。「意見交換会の開き方」等の検討が委嘱されています。どうすれば、多くの市民の方に参加してもらえるかなどの検討を行いました。

検討した結果を文書にして、議会タブレットの端末にアップしました。ペーパーレスが始まっていますが、普及するには時間がかかります。自宅のPCの横にあるサードテーブルにタブレットを置いて作業をしています。作業がうまく行っているか、連絡を取りながら確認しています。まだまだ、手探り。

議会事務局の方に、タブレット端末とスマホの連結について教わり、つなげました。

2025アンケートが返ってきています。その中に

日本共産党としんぶん赤旗

真実を貫く日本共産党の赤旗日曜版楽しみです。多くの人達の毎日の努力に感謝です。新聞がもっともっと多くの人に読んでもらい、政治が変わったらと願います。参院選の躍進を微力ながら、一票でも多くと、お手伝いしたいです。

というのがありました。励まされます。

-

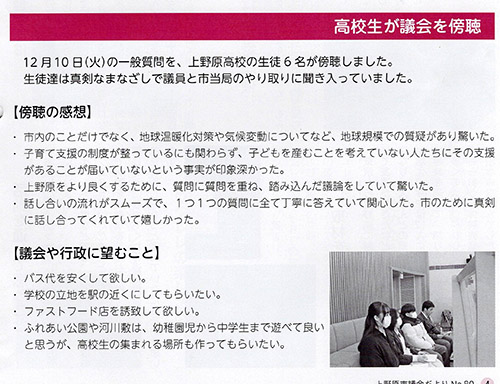

議会傍聴

2025年2月12日(水)

12月議会の一般質問の時、上野原高校の生徒さんが傍聴にきました。ちょうど私の順番の時入場し、次の議員の質問まで傍聴されました。

真剣に傍聴された様子が「議会だより」に載りました。

-

主権者

2025年2月11日(火)

今日は戦前の「紀元節」です。「日本書紀」にある神武天皇の即位日を太陽暦に換算して、1873年(明治6年)に定められました。明治時代の天皇神格化のために「紀元節」が利用されました。神武天皇の即位したのは、紀元前660年とされていますが、その当時の日本は、縄文時代晩期ないし弥生時代早期です。歴史を偽造してまで、天皇の権威を高めて、国民を支配することが、明治政府に必要だったのでしょう。この「権威」を背景に、日本は戦争への道へと進んでいきます。

戦後、「紀元節」は廃止されましたが、1966年に自民党によって復活が図られました。しかし、他の休日とは違って、国民の休日に関する法律には、「建国記念の日」は、日付が特定されていません。「政令が定める日」となって、政令によって2月11日になっています。国民を騙す姑息なことだと考えるのは間違いでしょうか。

いつまでも「万世一系の国」と考えるのどうでしょうか。主権者はあくまでも国民にあるというのが、日本国憲法の立場です。誰々に支配されることは、望みません。主権者の一人として、老体にむち打ちながら、社会の発展に貢献したいと思うこの頃です。

-

寄せられた声

2025年2月10日(月)

今、日本共産党では、2025年要求アンケートに取り組んでいます。市民のみなさんから、日本共産党としんぶん赤旗について寄せられた意見を載せます。

■ このままの内容でよいです。

■ 毎回読んでいます。いろいろ考える事、学ぶ事が多いです。私の妻は脳溢血の後遺症で右半身が不自由である。時たま、「差額ベッド料」や「障害者控除」のことが載っており、興味深く読んでいる。

■ 市民に向き合う姿勢、至誠を感じます。・市民の声を積極的に聞こうとする姿、「政治家」はこうであって欲しい。

■ 日本共産党という名称が北朝鮮や中国、ロシアを連想させる。・言っていることがまともでも、なぜ支持率が上がらないのはなぜか?

■ 活動として、地道な事をして頂いていると思う。

■ 日曜版赤旗の一面が良く、参考になった。

三面記事(事件とか)的なことも書かれた方が良いかなと思います。

■ 夫がクロスワードをいつも楽しみにしています。認知症予防に役立っています。・取材がすごいです。・いろいろな人の意見を知ることができます。・もっと読者を拡大して、共産党の国会議員を増やす必要があると思います。

■ クロスワードと読者の声、楽しみにしています。

寄せられたさまざまなご意見に応えていきたいと思います。

-

サイクリング

2025年2月9日(日)

今日は、後援会ニュースを配りに、サイクリングコースへ。走行距離16.32km、経過時間2時間42分。平均時速8.9km/h、最高速度31.8km/h。獲得高度327m。さすがに坂道が多く、2か所で足がつきました。写真は大野貯水池。来週公示の市長選挙の公営掲示板が写っています。無投票の可能性が強い?

どこでも、暮らしが大変という話ばかり。最近の物価高が直撃しています。

夫さんが元市役所職員の方が庭で仕事をしていました。

「お久しぶりです。ご無沙汰しています。お元気ですか。」

「おかげさまで、元気にしています。」

「暮らしはどうですか。」

「年を取ってくると、それなりに大変です。いつも議会の様子をテレビで観ています。一番筋が通った質問をしていると思っています。」

「ありがとうございます。もう後期高齢者なんですが、がんばりますね。」

サイクリング姿を見て、

「そうは見えません。」

「ここの坂を昇るのも、ようやっとです。」

と、アンケートのお願いをしてきました。

-

降雪

2025年2月8日(土)

今朝は、しんぶん赤旗の配達担当日。印刷所から一番近いポストなので、日付が変わる前に到着します。それに合わせて自宅を出るのですが、その時はまだでしたが、終盤に団地に入ってから雪がちらつき始めました。自宅に到着したときには、カメラに映る具合までの降雪でした。10分くらいで止んだので、積雪までには至りませんでした。

日本各地での豪雪の模様が映像を通して伝わってきます。通行止めのニュースが溢れています。守門、藤原などかつてスキーで馴染んだ地名も出てきました。雪深い地方のご苦労が忍ばれます。脊梁山脈を越せば、全く違った気候の日本です。温かい日差しのもとでは想像すら難しい厳しさに胸が締め付けられます。

-

議員合同研修会

2025年2月7日(金)

2月7日、山梨県市議会議長会主催で議員合同研修会がひらかれました。「地方創生と地方議会」と題して、毎日新聞論説委員の人羅格(ひとら ただし)さんが講演を行いました。

人羅さんは、日本人の出生数が70万人割れに突入するとして、政府が「希望出生率1.8」の実現をめざしているが、非現実的と批判しました。

国立社会保障・人口問題研究所が2023年に将来人口推計を出していますが、人口減少が進む中、東京一極集中が強まると推計しています。

こうした事態の中、自民党は安倍内閣が地方創生の方針を打ち出し、地方創生推進交付金を交付するなどの対策をとってきましたが、むしろ東京一極集中が加速し、とりわけ若い女性の東京への人口流出が多く、拠点都市から流出が拡大していると指摘しました。

人羅さんは、このような中で、地方創生として

1.「横展開の限界」にどう向き合うのか。

2.女性の地方離れにどう向き合うのか。

3.「東京一極集中是正」論議にどう向き合うのか。

4.縮小を前提とした施策を支援するのか。

という視点で検討する必要があると指摘しました。

続いて、人羅さんは、住民視点での地方議会改革の必要性について述べました。議会改革のポイントとして

1.多様な住民の意見を吸収しているか。

2.議員が議論する議会か。

3.議会の改革サイクルをつくっているか。

4.目に見える「成果」を出しているか。

5.議会活動を上手にアピールしているか。

をあげました。

人羅さんは、最後に、地方議会の改革、なり手不足対策にとって重要であると締めくくりました。

-

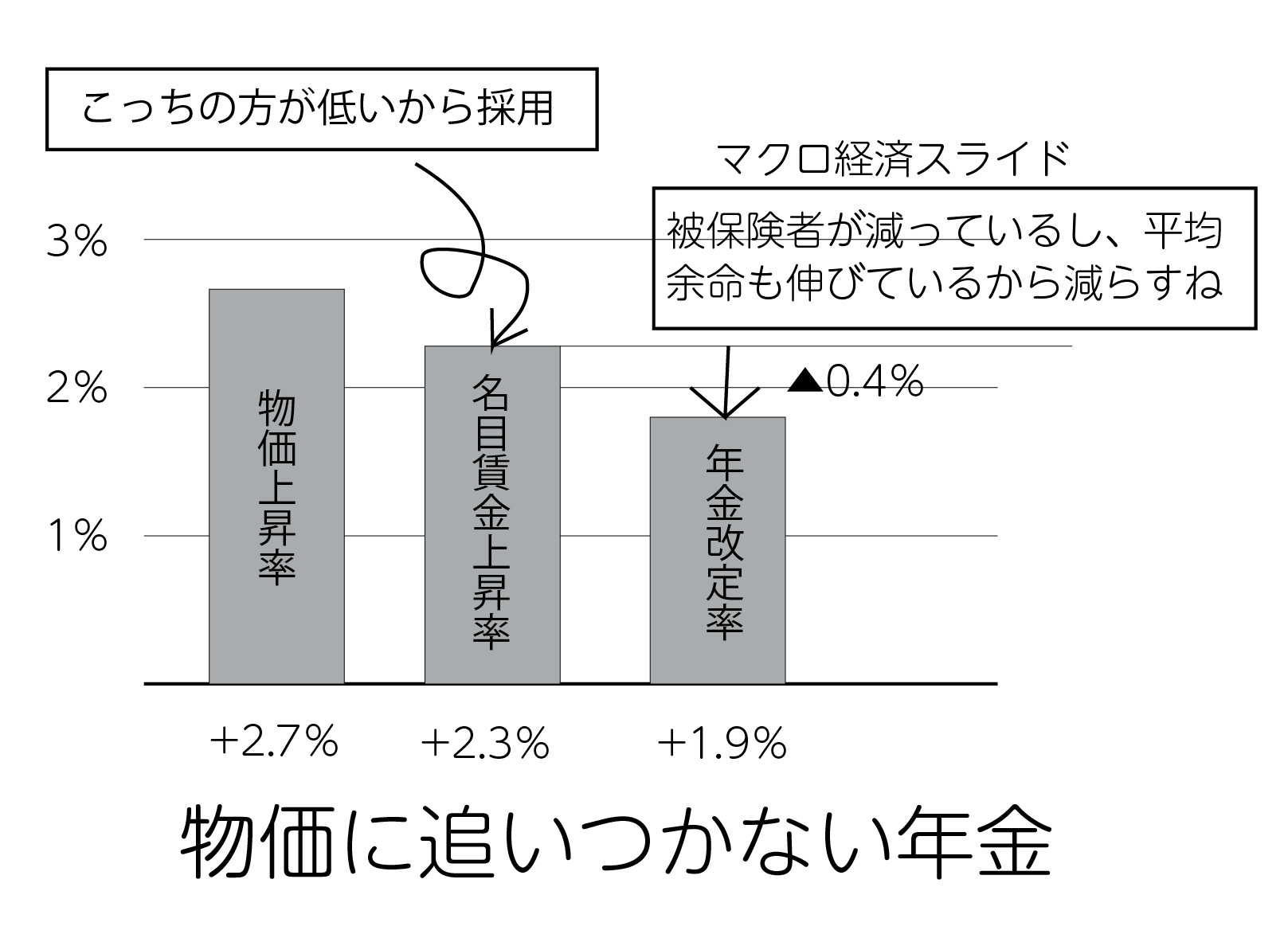

年金が改定

2025年2月6日(木)

1月24日、総務省年金局年金課から、来年度の年金額改定について通知が出されました。+1.9%の引き上げとされていますが、物価高騰等に追いつかず、実質的な引き下げとなっており、年金生活者のくらしはますます厳しくなっていきます。

2025年度の参考資料

・物価変動率 :2.7%

・名目手取り賃金変動率 :2.3%

・マクロ経済スライド調整率 :▲0.4%物価変動率よりも名目手取り賃金変動率の方が低いので、改定には2.3%を採用するというものです。さらに年金の被保険者総数が減り、平均余命も伸びているから、マクロ経済スライドという名目で改定額を引き下げるという悪魔の仕組みです。

物価が2.7%上がっているのに、年金は1.9%しか上がりません。さらに、年金生活者にとって、生活必需品の価格暴騰は、消費者物価指数に正確に反映されていません。電気料、コメ等の食料品など、くらしにかかるお金は、どんどんと出ていきます。さらに、山梨県の75歳以上の方は、今年度から後期高齢者医療保険料が大幅に上がりました。公租公課は、消費者物価指数には反映されません。

国民年金だけの受給者は、15,696円(年額)の増額になりますが、後期高齢者医療保険料の引き上げでさらに0.36%目減りしています。厚生年金も受給している標準的な世帯では、年額53,000円年金が増額しますが、後期高齢者医療保険料は、2人分で44,960円の負担増になっています。年金の増額分は確実に吹き飛んでいます。

赤旗読者ニュースを更新しました。被団協ノーバル平和賞受賞記念イベントについて載せています。

-

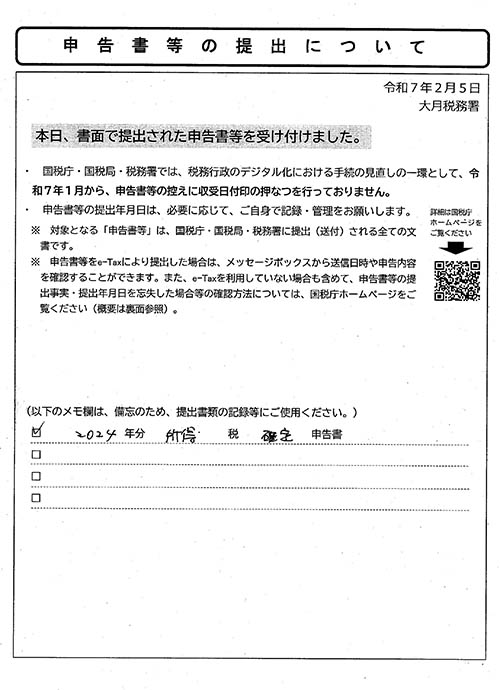

確定申告

2025年2月5日(水)

所得税の確定申告書を提出してきました。今年から、提出済の控えの押印が廃止されました。提出したかどうかは、自分で管理してくださいということです。国税庁のHPでは、窓口で提出する場合は、「リーフレットをください」と言えば、リーフレットを渡してくれると書いてありました。窓口で申告書を提出すると、「ご苦労さまです」と言われたので、「リーフレットをください」と伝えてもらってきたのが、2月5日と印字された紙でした。郵送で途中でなくなった場合の責任がどうなるか不安です。窓口でこの紙をもらっておけば、少しは安心です。もちろん、国税庁の確定申告コーナーで書類を作成しているので、その原本がPCに残っているから、管理は大丈夫です。全て、e-taxで行えということなのでしょうが、政府のデジタル政策に不安を覚える現在は、身を任せるのに躊躇があります。いや信頼できません。

窓口で「リーフレットを」と言わなくてはくれません。(でした。)

還付金があるので、期日前でも受け付けてくれます。

-

賃金格差

2025年2月4日(火)

男女共同参画推進委員会の会議でした。何度の終わりに活動報告&提言を市長に提出していますが、その案文の検討をしました。「保育士の募集に力を入れてほしい」旨の文言がありましたが、「市の担当者は必死に努力しています。でも、なかなか集まらないのです」と一人の委員の方から発言がありました。最低賃金の都道府県格差が響いています。保育士の給料は、東京都と比べて違うので、保育士の免許があれば、上野原市よりも東京都内の職場を選んでしまいます。昨年4月からの上野原市の高卒初任給は18万8千円、大卒は22万円に改善されました。ところがハローワークで調べたら、北八王子の企業内保育所で、初任給24万9千円の求人がありました。太刀打ちできません。保育士ばかりでなく、学童指導員、介護職、看護師など多くの職種で最低賃金の都道府県格差が響いています。

帰りは、バス・電車の公共交通で帰宅。といってもバスの便がなかったので、上野原駅までは徒歩。北の方角に権現山が見えました。冷たい風が吹く、台地の上でした。

-

ビーフシチュー

2025年2月3日(月)

冷蔵庫に賞味期限切れの牛すじ肉を発見。ビーフシチューにしてみました。圧力釜を使いました。

本格的に料理に取り組んだのは、大学3年で下宿生活になったときからです。大学生の時は、ほとんど外食をしたことはありません。(学食は除いて) 親からの仕送りはありましたが、十分ではなかったので、アルバイトのしまくり。交通量調査、皇居前広場の植生管理、学校の宿直、経理事務、測量補助、蚕糸試験場の臨時雇などなど。節約しなくてはならなかったので、財布の紐は硬かったです。しんぶん赤旗の料理欄を切り抜き、絵葉書の裏に貼って持ち歩いていました。料理は楽しい。

-

核廃絶へ

2025年2月2日(日)

2月2日、山梨県立文学館で、核兵器禁止条約発効4周年 日本被団協ノーバル平和賞受賞記念イベントが行われました。主催は、同実行委員会。

基調講演は、「核なき世界へ 被爆者のバトンを次世代に」と題して、日本被爆者団体協議会代表理事 家島昌志さん(東京都原爆被害者団体協議会「東友会」代表理事)が行いました。家島さんは、講演のなかで、次のように語っています。

広島で被爆しました。当時は3歳で、被爆時の記憶は残っていません。父は広島の逓信局勤務で当直明けで家で寝ていました。母は、窓ガラスの破片が体中にささり、近所の看護婦に取ってもらったそうです。妹も爆風で飛ばされました。戦後の日本政府は、軍人・軍属には60兆円もの弔慰金を出しながら、一般国民の戦争被害には、受忍すべきものとして、一貫して損害賠償には応じていません。被爆者だけは例外的に医療扶助を行っていますが、国が戦争を起こしたのに、その責任を果たしていません。

2017年に国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」がノーベル平和賞を受賞しましたが、被団協の受賞は見送られてきました。今回の受賞は、予期せぬ出来事だったそうです。ノーベル賞受賞式の時に、被爆80年に間に合わせるように決められたと知らされました。戦後、核兵器の使用が検討された時も、その抑止の力になったのは、被爆者を先頭とする核兵器の非人道性を世界に訴えてきた結果です。差別や偏見が渦巻く中、その先頭に立ってきた被団協のみなさんの活動に敬意を表しても余りあるものです。

核兵器を持つことによって、核戦争を抑止できるという抑止論がありますが、核兵器の使用を前提とするもので、容認できるものではありません。1962年のキューバ危機、1995年のノルウエイのロケット誤認によるロシアの核兵器発射直前の状態など、実際に使用される懸念が起こっています。被爆者は、どんなことがあっても再び核兵器を使ってはならないと、核兵器を直ちに廃絶すべきと訴えています。そのためには、すべての国が核兵器禁止条約に参加することが必要であり、唯一の戦争被爆国である日本政府の発言は、説得力があり、重みがあるとしています。

被爆者の平均年齢は85歳を越えており、次の世代に引き継ぐことが求められています。

広島・長崎・ビキニの被爆の実相を語り、核兵器の非人道性を広げ、「日本政府も核兵器禁止条約に参加を」の世論を高める運動をと結んでいました。

イベントでは、文化企画として、山梨英和中学校・高等学校のマンドリン部が、「Angel Chorus」「星の願いを」を演奏しました。

その後で、内藤幹夫さん(山梨県原水爆被爆者の会事務局長)をコーディネーターに、遠山睦子さん(山梨県原水爆被爆者の会役員)、島津あまねさん(山梨英和高校2年生)、右田ゆずるさん(都留文科大学1年生)、若松宏実さん(甲府共立病院小児科医師)がリレートークを行い、一人ひとりが運動を広げ、核廃絶、平和を求める活動を進めようと訴えていました。

活動報告2月号を載せました。

-

戦争の記憶

2025年2月1日(土)

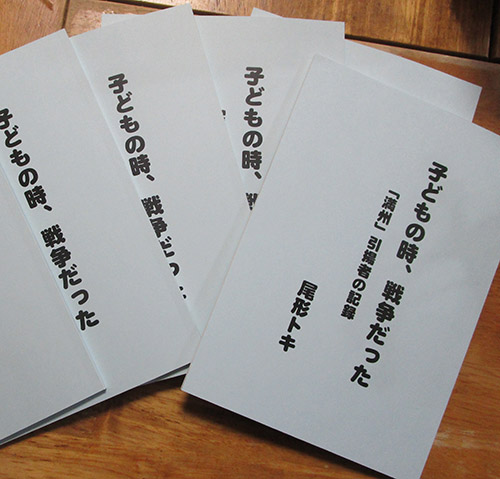

市内に住む尾形トキさんから、「『満州』から引き上げてきた時の文章を書き溜めて来たものがあるのだけれど、印刷して残したい」と相談を受けたのは、昨年8月頃でした。すぐに入力をして、未完の部分を書いてください、とお願いをしましたが、9月議会のあとに総選挙となり、12月議会もあって、最終稿の作業ができたのは、正月休みの時でした。著者校もして、印刷所に入稿したのは、1月20日。昨日、印刷所から完成本が届きました。

尾形さんは、自分の歩んできた道を家族・親戚に残したい残したいという気持ちで、原稿用紙に書き溜めてきたそうです。子どもの目に刻み込まれた戦争の姿を伝えたいと言っていました。

尾形さんは、「今また、ウクライナをはじめ戦争にまきこまれて大変な時代になっていますが、日本も何時そうなるかわかりません。私達は、あの戦争を生き残った者の一人として、憲法九条を守って、戦争のない平和な世界であってほしいと、声を大にして叫びたいです。」と結ばれています。